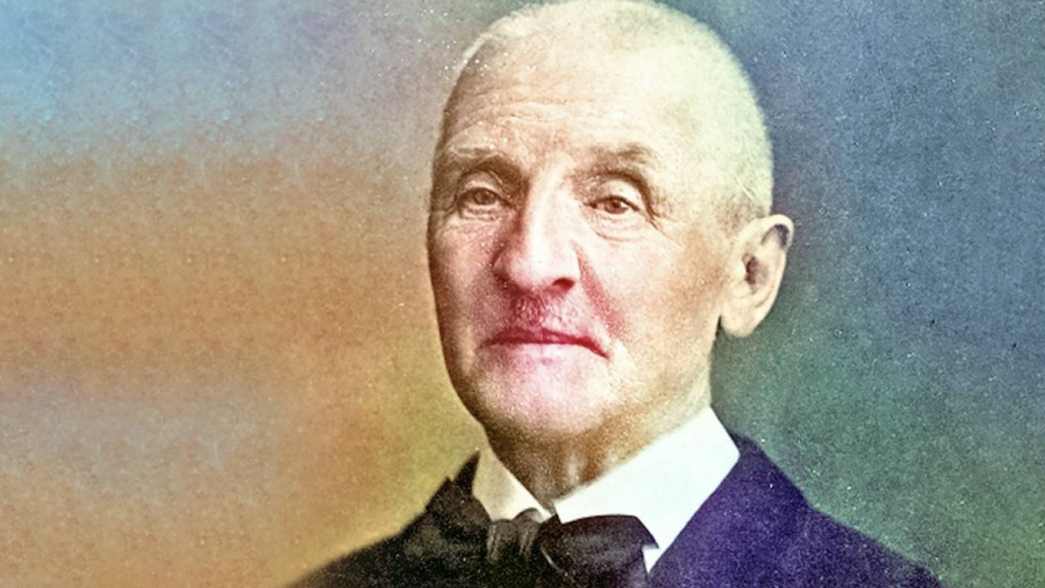

Anton Bruckner, noto per il suo straordinario talento come organista, è oggi celebrato come uno dei più grandi sinfonisti della storia. Nonostante le difficoltà incontrate durante la sua vita, compresi i giudizi negativi della critica musicale, il suo imperdibile contributo al panorama sinfonico è diventato evidente solo anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1896. Per comprendere meglio l’evoluzione artistica di Bruckner, è fondamentale esplorare le sue origini, le influenze e il contesto storico musicale nel quale operò.

Le origini musicali di Bruckner

Un’infanzia segnata dalla musica

Nato ad Ansfelden, in Alta Austria, il 4 settembre 1824, Anton Bruckner fu il primogenito di una famiglia con undici figli. La sua vita subì una svolta drammatica all’età di dodici anni, quando divenne orfano dopo la morte del padre, un maestro e organista di Chiesa. Questo evento cruciale lo portò a vivere presso il monastero di Sankt Florian, dove iniziò il suo percorso musicale come corista. Qui Bruckner ricevette le sue prime lezioni di organo e sviluppò un amore profondo per la musica, che avrebbe influenzato tutte le sue future composizioni.

La carriera come organista di corte

Grazie al suo indiscutibile talento, Bruckner divenne ben presto un organista di corte molto apprezzato. La sua abilità nell’improvvisazione lo rese particolarmente ammirato dal pubblico, e la sua fama crebbe rapidamente. Si esibì in diverse cattedrali europee, come quelle di Nancy e Parigi, e partecipò a occasioni importanti, tra cui il matrimonio della figlia dell’imperatore Francesco Giuseppe I. Tuttavia, nonostante il riconoscimento ricevuto come organista, i suoi sforzi di imporsi come compositore di sinfonie si scontrarono con l’indifferenza e il disprezzo della critica musicale.

La lotta per il riconoscimento come compositore

La difficile accoglienza delle sue sinfonie

Nel corso della sua vita, Bruckner affrontò numerose difficoltà nel far accettare le sue composizioni orchestrali. Le sinfonie venivano frequentemente criticate per la loro lunghezza e complessità, e in particolare, l’Orchestra Filarmonica di Vienna rifiutò di eseguire le sue opere. Durante una rappresentazione della sua Terza Sinfonia, un numero significativo di spettatori abbandonò il Musikverein nel bel mezzo del concerto. Queste esperienze negative avrebbero potuto scoraggiare qualsiasi artista, eppure Bruckner continuò a perseverare, concentrandosi sulla creazione di musica che riflettesse la sua profonda spiritualità e il desiderio di esaltare il divino.

Il cambiamento nella percezione del pubblico

Fu solo all’età di sessant’anni, dodici anni prima della sua morte, che Bruckner cominciò a ricevere il riconoscimento che meritava. La prima esecuzione viennese della Settima Sinfonia a opera del noto critico musicale Eduard Hanslick segnò un cambiamento di opinione. Sebbene Hanslick fosse stato critico nei confronti delle opere di Bruckner in passato, riconobbe il potere espressivo della Settima, dichiarando che il compositore era divenuto un “idolo dei wagneriani“. Il critico, seppur mantenendo toni scettici, ammise la presenza di intuizioni geniali all’interno delle sue lunghe sinfonie.

L’eredità duratura di Bruckner

Composizione finale e messa in luce della spiritualità

Negli ultimi anni della sua vita, Bruckner canalizzò il suo interesse verso due sinfonie significative, l’Ottava e la Nona. Decise di dedicare l’Ottava all’imperatore Francesco Giuseppe e la Nona a “buon Dio,” simbolizzando la sua continua ricerca di trascendenza nella musica. Questi lavori, che rimangono incompleti e segnati dalla sua intensa fede religiosa, si inseriscono perfettamente nel contesto di una poetica musicale che desiderava comunicare il sacro attraverso forme artistiche.

Influenza nella musica classica

Oggi, Anton Bruckner è considerato un pilastro della musica classica e un innovatore nel campo della sinfonia. La sua musica, unendo elementi di complessità orchestrale con tematiche spirituali, ha lasciato un’impronta indelebile sui compositori successivi, da Gustav Mahler fino ai moderni. La rivalutazione della sua opera, avvenuta nei decenni successivi alla sua morte, ha portato a un apprezzamento sempre più profondo della sua capacità di esprimere emozioni e trascendenze attraverso il linguaggio sinfonico.