Cartagine sta riemergendo dalle nebbie del tempo, rivelando il suo importanza storica nel Meditterraneo. Tra il 2021 e il 2024, una missione archeologica congiunta tra l’Università La Sapienza di Roma e l’Istituto Nazionale del Patrimonio tunisino ha realizzato quattro campagne di scavo. L’attenzione degli archeologi si è concentrata su due necropoli fondamentalmente importanti: quella fenicia di Dermech, risalente al VII-VI secolo a.C., e quella punica dell’Odéon, datata al IV-II secolo a.C. Le scoperte effettuate sono state significative, apportando nuovi tasselli alla complessa storia della città.

Le scoperte innegabili di Dermech e Odéon

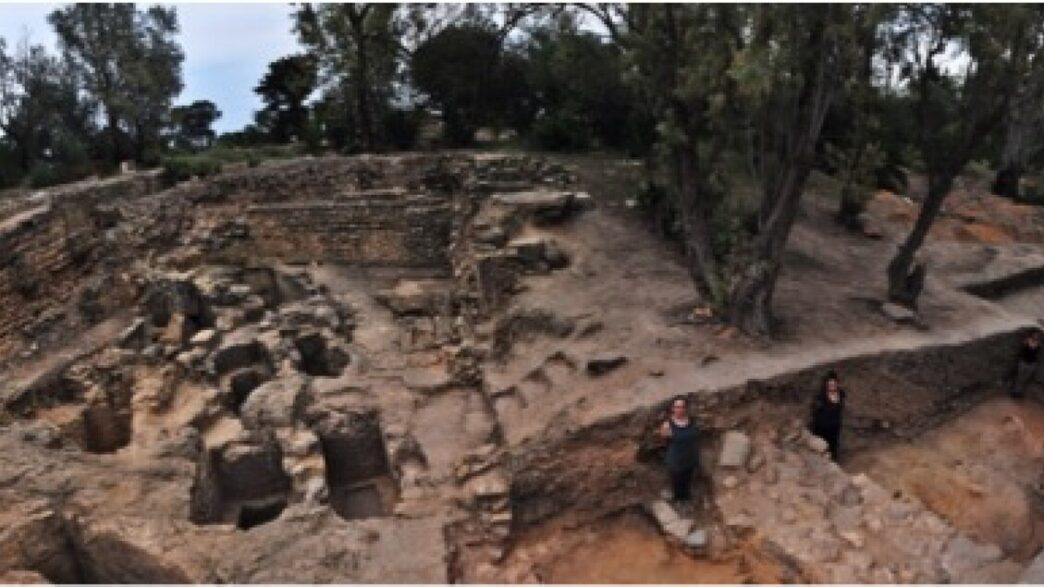

Recenti scavi hanno incluso impianti metallurgici e una fornace ceramica di IV secolo a.C., trovati ai piedi della collina di Bordj-Djedid, nel cuore del parco delle Terme di Antonino. Questi reperti suggeriscono l’esistenza di un quartiere artigianale punico, cruciale per la produzione locale. Lorenzo Nigro, professore di Archeologia e Storia del Vicino Oriente Antico all’Università La Sapienza, ha confermato queste scoperte a partire dalla rilevanza della metallurgia nella cultura cartaginese.

Un’ulteriore scoperta del 2024 ha riguardato un’iscrizione punica che menziona la divinità Kotar, legata alle attività metallurgiche, contribuendo a contestualizzare le pratiche religiose e culturali dell’epoca. Nella necropoli ellenistica dell’Odéon, sono emerse undici tombe monumentali costruite con grandi lastre di calcare. Queste strutture misteriose presentano corridoi di accesso mai esplorati precedentemente, portando alla luce resti umani e oggetti di sepoltura rari e preziosi.

L’accordo internazionale per la ricerca archeologica

La missione archeologica congiunta è stata avviata grazie a un accordo tra le istituzioni italiane e tunisine, sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo progetto ha lo scopo di approfondire sia la ricerca archeologica sia quella antropologica, contribuendo alla ricostruzione storica della città antica di Cartagine. Il finanziamento è arrivato da diverse fonti, tra cui l’Università di Roma La Sapienza e il Ministero dell’Università e della Ricerca, riflettendo l’interesse condiviso per il patrimonio culturale.

Co-diretta da Mounir Fantar dell’Istituto Nazionale del Patrimonio e da Lorenzo Nigro dell’Università La Sapienza, la missione ha visto la partecipazione di diversi esperti. Federico Cappella ha coordinato il lavoro sul campo come archeologo specializzato, con la supervisione scientifica di Moez Achour, esperto in patrimoni di epoca romano-bizantina. Quest’ampia collaborazione ha dimostrato come la ricerca multidisciplinare possa arricchire la comprensione della storia antica.

Obiettivi della missione e impatti sul turismo

Le indagini archeologiche si sono concentrate sulla necropoli fenicia arcaica all’interno del parco delle Terme di Antonino e sulla necropoli punica della Collina dell’Odéon. Gli obiettivi principali consistono nel ricostruire la storia di Cartagine, esplorando non solo le sue necropoli ma anche le dinamiche culturali che caratterizzarono la città dai tempi antichi fino alla conquista romana.

Questi studi stanno riscrivendo la narrazione della città, evidenziando le interazioni culturali e il processo di romanizzazione. Allo stesso tempo, il progetto ha contribuito a un’adeguata conservazione e valorizzazione dei monumenti, utilizzati anche per attirare turisti. Cartagine, con la sua ricca storia, sta diventando un punto d’interesse per studiosi e visitatori, facilitando l’accesso a una parte fondamentale del nostro patrimonio collettivo.

Grazie a queste indagini, il fascino di Cartagine continua a crescere, scolpendo un nuovo capitolo della sua già straordinaria storia.