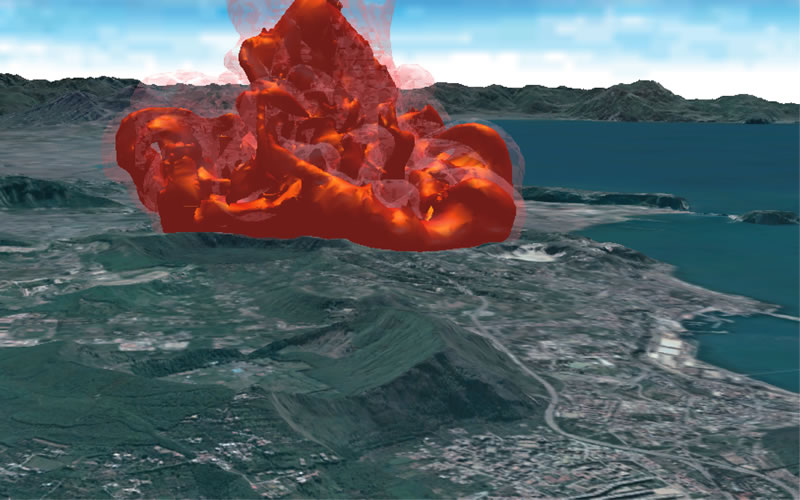

Le recenti scoperte nel campo della geologia hanno suscitato un’interessante discussione riguardo il fenomeno dei Campi Flegrei. Situati nella regione campana, questi campi vulcanici stanno attraversando un lungo periodo di attività sismica e sollevamento del suolo, fenomeno studiato con attenzione da esperti di tutto il mondo. Gli scienziati hanno individuato che la causa principale di questi eventi non è la risalita del magma, ma piuttosto l’accumulo di gas caldi. Tali scoperte offrono nuovi spunti per interpretare la situazione geologica di quest’area complessa.

Il bradisismo e la sequenza sismica

Negli ultimi anni, i Campi Flegrei hanno registrato una lunga sequenza sismica che ha fornito dati preziosi sulle dinamiche del suolo. Questo fenomeno, noto come bradisismo, si verifica attraverso l’innalzamento e l’abbassamento del terreno. Gli eventi più significativi risalgono a metà degli anni ’80, quando la zona ha vissuto un periodo di intensi movimenti, seguito da un lungo rallentamento e un abbassamento del suolo. Dal 2003, si è avviato un nuovo processo di sollevamento, con un incremento del suolo di 1,15 metri stimato nel 2023, un dato già in fase di aggiornamento.

Le attuali ricerche si concentrano su due ipotesi principali per spiegare il bradisismo. La prima suggerisce un sistema idrotermale attivo a profondità tra i tre e i quattro chilometri, riscaldato dalla risalita del magma da un serbatoio collocato a circa otto chilometri di profondità. Questo riscaldamento provoca un aumento di volume che contribuisce al sollevamento del suolo. La seconda ipotesi si basa sulla risalita di una colonna di gas caldi provenienti dal magma, i quali, entrando in contatto con il sistema idrotermale, potrebbero generare lo stesso effetto.

La composizione chimica e le fumarole

L’analisi della composizione chimica dei gas emessi dalle fumarole nei Campi Flegrei ha fornito indizi fondamentali per comprendere il fenomeno. Solo il magma profondo è in grado di immagazzinare in modo efficace il biossido di carbonio , rendendo le fumarole particolarmente ricche di questo gas. Inoltre, dati sismologici hanno suggerito la presenza di un singolo serbatoio di magma ad una profondità significativa. Tuttavia, rimane aperta la questione riguardo eventuali intrusioni di magma più vicino alla superficie.

Questa evidenza non implica che la risalita della massa magmatica possa essere esclusa come causa di eruzioni future. In effetti, l’analisi della situazione attuale non elimina la possibilità che possano verificarsi eventi eruttivi, considerata la complessità dei processi scientifici in gioco.

Il modello sviluppato da Christopher Kilburn

Il vulcanologo Christopher Kilburn dell’University College di Londra ha elaborato un modello utile per monitorare il passaggio tra diversi regimi tectonici. Inizialmente, le rocce sottoposte a crescente pressione si piegano e si allungano, in un regime elastico. Col tempo, l’accumulo di stress porta a un regime anelastico, in cui le rocce iniziano a fratturarsi e si registrano movimenti lungo le faglie. Questo passaggio inizialmente provoca terremoti limitati, ma, con l’aumentare della pressione, il numero di eventi sismici aumenta significativamente.

Nel 2017, Kilburn insieme a colleghi come De Natale e Stefano Carlino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , ha applicato questo modello ai Campi Flegrei. Hanno evidenziato un progressivo accumulo di stress che dura dal dopoguerra. Un aggiornamento delle analisi del 2023 ha rilevato che la zona è già entrata nel regime anelastico, anche se il modello non permette di fare previsioni sul proseguimento dell’attuale ritmo di movimento del terreno.

Questa evoluzione stabilisce la necessità di un attento monitoraggio dell’area, essenziale per la sicurezza degli abitanti e per la comprensione dei meccanismi che regolano questa particolare zona vulcanica. La continua ricerca potrebbe rivelare ulteriori informazioni sui rischi e sulle dinamiche sottostanti i Campi Flegrei.