L’eruzione del Tufo Giallo Napoletano, avvenuta circa 15.000 anni fa, è uno degli eventi più significativi nella storia vulcanica dei Campi Flegrei. Questo fenomeno ha avuto un impatto profondo sul territorio, modellando il paesaggio dell’area e liberando una quantità di energia senza precedenti. Durante quel periodo, la geografia della zona era completamente diversa da quella moderna. Le isole di Ischia e Procida, per esempio, erano collegate in un’unica penisola, mentre Capri faceva parte della terraferma, unendosi alla penisola sorrentina. Allo stesso tempo, l’area che oggi ospita Napoli era caratterizzata da una successione di colline vulcaniche, frutto di attività eruttiva precedente.

Le caratteristiche dell’eruzione

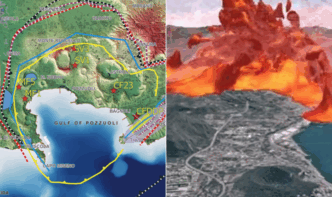

L’eruzione del Tufo Giallo Napoletano si distingue per la sua complessità eruttiva, dovuta all’interazione tra magma e acqua, che ha portato a un collasso calderico. Questo evento ha avuto inizio in un centro eruttivo localizzato nella parte nord-orientale dei Campi Flegrei e ha prodotto tra i 30 e i 50 km³ di magma, con una composizione che variava da alcalina a latitica. Le massive fuoriuscite di magma hanno coperto un’area di circa 1.000 km², gettando un velo di cenere e frammenti sul territorio circostante. I depositi vulcanici connessi a questo evento si trovano oggi nell’area napoletano-flegrea, nella Piana Campana e anche nei rilievi montuosi dell’Appennino, estendendosi fino alle acque del Golfo di Napoli.

Svuotamento della camera magmatica

Una delle conseguenze più rilevanti di questa eruzione è stata lo svuotamento rapido della camera magmatica, che ha portato al collasso delle rocce sovrastanti. Questo cedimento ha dato origine a un fenomeno noto come “caldera“, una vasta depressione creata dalla caduta delle rocce una volta che il supporto fornito dal magma è venuto meno. Particelle di magma residue hanno continuato a risalire in superfice attraverso le fratture generate nel terreno, provocando simultaneamente numerose eruzioni e creando intense correnti piroclastiche. Tali correnti hanno raggiunto distanze di circa 14 km dalla caldera, alterando ulteriormente il paesaggio circostante.

La caldera e il suo significato geologico

Dopo giorni di attività eruttiva, l’intensità dell’eruzione ha cominciato a diminuire, principalmente a causa dell’esaurimento del magma. Questo ha portato alla formazione di una caldera caratterizzata da una forma ellittica, con una lunghezza di circa 8 km e una larghezza di circa 7 km. La caldera, che è parzialmente sommersa dal mare, ha visto i suoi depositi cenere-soffioni sedimentarsi sul suolo circostante. Gli strati di cenere rimanenti, che possono raggiungere spessori massimi di 100 metri, parlano di questa storica eruzione e delle sue conseguenze che continuano a influenzare il territorio dei Campi Flegrei fino ai giorni nostri.

Un evento di tale portata non solo ha plasmato la geografia della zona, ma ha anche fornito importanti informazioni per gli studi vulcanologici attuali, ponendo interrogativi sull’attività futura dell’area.