L’epilessia rappresenta una delle malattie neurologiche più diffuse a livello globale, interessando oltre 50 milioni di persone. In Italia, si stima che circa 600mila individui vivano con questa condizione. Questo articolo approfondisce le statistiche, l’incidenza e le caratteristiche dell’epilessia, ponendo l’accento sulla sua diffusione nei paesi industrializzati e i particolari momenti dell’esordio della malattia.

diffusa nel mondo: numeri e statistiche

Situazione globale

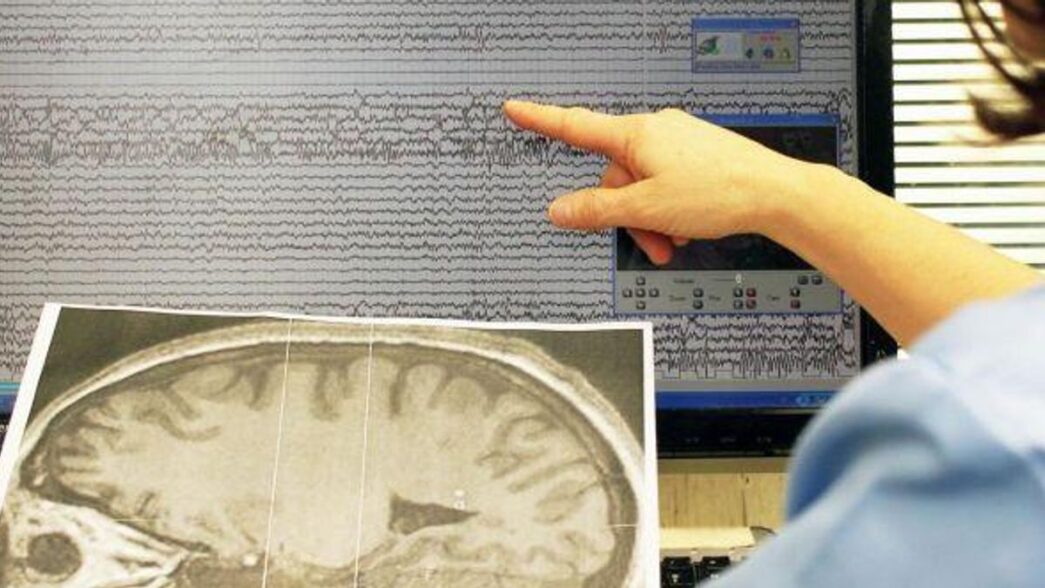

L’epilessia colpisce oltre 50 milioni di persone in tutto il pianeta, rendendola una delle principali malattie neurologiche. Sul fronte globale, la condizione è spesso invisibile, e molte delle persone colpite si trovano a vivere quotidianamente con pregiudizi e incomprensioni. Si stima che un individuo su cento in contesti industrializzati sia affetto da questa patologia, con la sua distribuzione che varia a seconda delle diverse popolazioni. Anche se l’epilessia è ben conosciuta, rimane una malattia spesso stigmatizzata e poco compresa sia dal pubblico che da un insieme di professionisti sanitari.

L’epilessia in Italia

In Italia, si calcola che circa 600mila persone siano affette da epilessia. Il dato è significativo, considerando che molte di queste persone non ricevono diagnosi adeguate o un trattamento tempestivo. L’assenza di una cura universale e le differenze nel trattamento della malattia tra le diverse regioni italiane evidenziano la necessità di una maggiore sensibilizzazione e formazione per medici e cittadini. È fondamentale che i sistemi sanitari regionali implementino percorsi diagnostici e terapeutici in grado di rispondere efficacemente ai bisogni di questa popolazione.

incidenza e fasi di esordio

Picchi di incidenza

L’epilessia può manifestarsi in qualsiasi momento dell’arco della vita, ma presenta due picchi significativi di incidenza. Il primo si verifica nei primi anni di vita, esattamente durante l’infanzia e l’adolescenza, quando il sistema nervoso è in fase di sviluppo e di maturazione. Questo periodo di vulnerabilità può essere legato a fattori genetici, ambientali o traumatici.

Il secondo picco si osserva in età avanzata, in particolare dopo i 75 anni. Questo aumento è associato a una combinazione di fattori, tra cui l’invecchiamento cerebrale naturale e la maggiore incidenza di altre malattie neurologiche o vascolari che possono contribuire all’insorgenza dell’epilessia. L’aumento delle aspettative di vita e la maggiore prevalenza di malattie neurodegenerative hanno reso questo fenomeno sempre più rilevante.

La malattia nella fase attiva

In Europa, oltre sei milioni di persone affrontano l’epilessia nella sua fase attiva, vivendo crisi epilettiche persistenti o ricevendo un trattamento continuo. Qui la situazione è complessa, perché nonostante i progressi scientifici nella ricerca e nello sviluppo di farmaci antiepilettici, molte persone continuano a soffrire di crisi non controllate. La gestione della malattia può significare affrontare sfide non solo fisiche, ma anche emotive e sociali, essendo l’epilessia spesso al centro di stigmi e malintesi.

L’accesso a cure appropriate, supporto psicologico e strategie di coping risulta cruciale per migliorare la qualità della vita delle persone affette e dei loro familiari. Sono essenziali campagne informative per aumentare la consapevolezza sull’epilessia, ridurne la stigmatizzazione e promuovere l’inclusione sociale, affinchè tutti possano accedere alle risorse necessarie per vivere una vita piena e soddisfacente.

L’importanza della sensibilizzazione

La consapevolezza sull’epilessia deve essere potenziata non solo tra i professionisti della salute, ma anche nella società civile. Le campagne di sensibilizzazione possono svolgere un ruolo chiave per educare il pubblico sui sintomi e le modalità di supporto ai pazienti. L’approccio alla questione deve essere multidisciplinare, coinvolgendo educatori, operatori sanitari e attivisti, per garantire che le persone con epilessia ricevano il riconoscimento e l’assistenza di cui hanno bisogno.

Ampliare la conoscenza della malattia è fondamentale per migliorare l’approccio terapeutico e aiutare i pazienti a integrarsi meglio nel tessuto sociale. Solo attraverso il dialogo e l’informazione si può sperare di abbattere le barriere e creare un ambiente inclusivo per tutti coloro che vivono quotidianamente con questa condizione.