La mattina nelle zone flegree di Napoli ha preso una piega inaspettata con due scosse di terremoto, dopo una notte di apparente calma. Questo evento sismico riporta l’attenzione sull’attività vulcanica in una delle aree geologiche più affascinanti d’Italia. Nel frattempo, nuove ricerche scientifiche forniscono importanti spunti sulla composizione delle acque sotterranee, contribuendo a una comprensione più profonda dei fenomeni geologici che caratterizzano i Campi Flegrei.

Scosse di terremoto: riepilogo degli eventi sismici

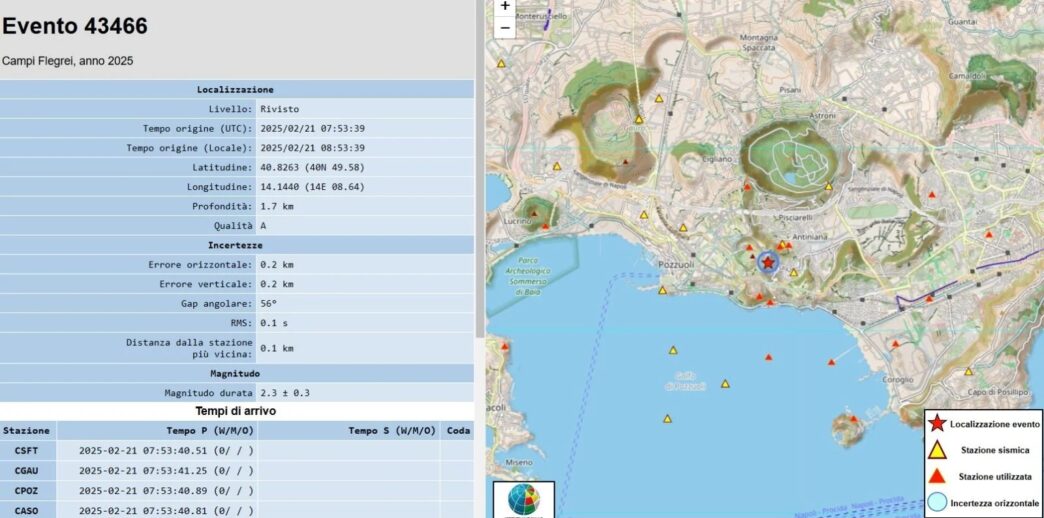

La mattina di oggi, gli abitanti di Pozzuoli e delle zone circostanti hanno avvertito due scosse di terremoto notabili. La prima incidenza è avvenuta alle 8.01 con una magnitudo di 1.1, seguita da un evento più intenso alle 8.53, misurato a magnitudo 2.3. Quest’ultima scossa ha avuto come epicentro Via Antiniana ed è stata registrata a una profondità di circa 1,7 chilometri. Nonostante la magnitudo non sia elevata, la vibrazione del suolo ha creato preoccupazione tra gli abitanti, aumentando la vigilanza in una zona già conosciuta per la sua attività vulcanica storicamente dinamica.

Ricerche scientifiche sui Campi Flegrei

Un importante contributo alla comprensione dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei è arrivato dallo studio pubblicato nella prestigiosa rivista Journal of Volcanology and Geothermal Research. Questo lavoro, frutto della collaborazione tra l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e varie università italiane, si concentra sulla caratterizzazione chimica e isotopica delle acque sotterranee e delle acque termali. Il documento rappresenta un passo significativo poiché è il primo studio dettagliato sulla geochimica della falda flegrea dal 2005, data in cui è iniziata l’attuale crisi bradisismica.

Stefano Caliro, dirigente tecnologo dell’INGV, ha evidenziato l’importanza della ricerca per il monitoraggio dell’attività vulcanica, sottolineando come la comprensione dei processi idrotermali sia cruciale. I risultati mostrano l’interazione complessa tra fluidi vulcanici e acquiferi, offrendo una panoramica sui meccanismi che governano la composizione delle acque all’interno della caldera.

Meccanismi idrotermali: dettagli e rilevanza

Lo studio ha portato all’integrazione di un modello concettuale con un modello fisico numerico del sistema, rivelando la risalita di gas nell’area Solfatara-Pisciarelli. Giovanni Chiodini, ricercatore associato dell’INGV, ha evidenziato come questa zona sia considerata il fulcro dell’attività idrotermale della caldera. I risultati offrono indicazioni su come i processi geochimici siano interconnessi e come ognuno di essi domini in aree specifiche del sistema, spiegando così la variabilità delle acque sotterranee.

Nella caldera dei Campi Flegrei, coesistono diverse tipologie di acque che variano dall’acqua fredda di origine meteorica a acque bicarbonate termali create dall’interazione con gas vulcanici. Questo cammino sotterraneo viene influenzato da soluzioni saline ad alta temperatura e dalla condensa di vapore ricco di zolfo, rendendo il contesto geologico estremamente complesso e interessante.

Impatti futuri e monitoraggio sostenibile

Grazie alla raccolta di dati da 114 campioni analizzati tra il 2013 e il 2014, il lavoro di ricerca ha permesso di sviluppare un modello geochimico in grado di descrivere l’interazione dell’acqua meteorica con le soluzioni saline e i gas vulcanici. Alessandro Aiuppa, professore dell’Università di Palermo, ha confermato l’obiettivo di questo studio: comprendere meglio i cambiamenti chimici che potrebbero rivelarsi significativi nel monitoraggio delle acque sotterranee.

Alla luce di queste evidenze, Mauro A. Di Vito, direttore dell’INGV, ha annunciato la creazione di una rete di monitoraggio multiparametrica permanente, attiva dal 2018. Questa rete è fondamentale per rilevare eventuali cambiamenti nel sistema idrotermale e per identificare segnali precursori di attività vulcanica, contribuendo a una gestione più consapevole del rischio vulcanico nell’area.